Заведующий отделом

Шамова Ольга Валерьевна, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, доцент

e-mail: shamova@iemspb.ru

Телефон: (812) 234-68-57

В состав отдела входят:

- Лаборатория иммунопатофизиологии

- Лаборатория общей патологии

- Лаборатория дизайна и синтеза биологически активных пептидов

Положение об Отделе общей патологии и патологической физиологии

История отдела

Основание Института экспериментальной медицины было связано с необходимостью получения нового знания для медицинской науки экспериментальным путем. Институт стал первым в России исследовательским центром в данном направлении.

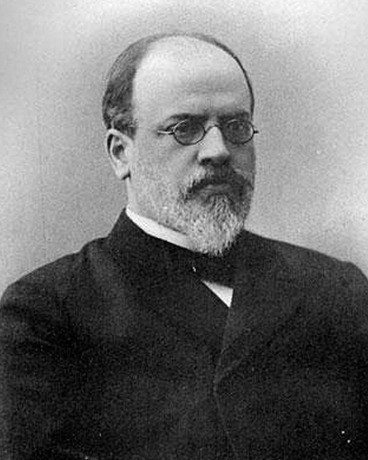

Сергей Михайлович Лукьянов – основатель отдела общей патологии и патофизиологии

Получение новых знаний в области экспериментальной медицины определило характер и направленность первых шагов в работе Института, организацию исследований в рамках отдела общей патологии и патологической физиологии. Отдел был создан в 1894 году, его основателем и первым руководителем стал профессор С.М. Лукьянов, возглавлявший в то время ИЭМ и пригласивший в качестве своего помощника по работе в отделе профессора Е.С. Лондона. Под их руководством проводились исследования в области патофизиологии голодания, механизмов патологии сердечно-сосудистой системы, а также изучения защитных механизмов инфекционного процесса.

Развитие научных направлений Отдела в последние полвека определили результаты экспериментальных исследований академика РАН Е.А. Корневой, одного из основателей новой области знания — психонейроиммунологии. Предметом изучения в данной области науки являются механизмы целостного ответа нервной, эндокринной и иммунной систем организма на неблагоприятные внешние воздействия, прежде всего антигенные. Результаты работы Отдела отражены в множестве международных публикаций — статей и монографий.

В настоящее время основным направлением работы отдела является изучение молекулярно-клеточных механизмов взаимодействия нервной и иммунной систем в реализации защитных реакций организма в ответ на неблагоприятные воздействия, выявление ключевых молекул – участников пато- и саногенеза и создание на их основе веществ — корректоров патологии. Основным структурным подразделением в данном направлении является лаборатория иммунопатофизиологии, где главным научным сотрудником является академик РАН Е.А. Корнева.

Исследования механизмов защитных реакций организма привели к открытию ряда новых соединений, участвующих в реализации этих реакций — антимикробных белков и пептидов, формированию представлений о молекулярных основах их функционирования. Отдел общей патологии и патофизиологии является историческим и современным центром изучения молекулярно-клеточных механизмов защитных реакций системы врожденного иммунитета. Основы знания в данной области восходят к работам И.И. Мечникова. В настоящее время данное направление возглавляет профессор В.Н. Кокряков, исследования выполняются широким кругом молодых экспериментаторов — аспирантов, студентов.

Основным предназначением работ Отдела был и остается поиск веществ – корректоров патологии на основе фундаментальных исследований. Для этого создана лаборатория дизайна и синтеза биологически активных пептидов, лаборатория располагает уникальным оборудованием для синтеза и изучения биологических свойств синтетических пептидных молекул. Возглавляет лабораторию исследователь с международной известностью д.б.н. Шамова Ольга Валерьевна, она же в настоящее время является руководителем Отдела.

Основные направления исследований

Основное направление исследований Отдела —изучение механизмов взаимодействия нервной, эндокринной и иммунной систем, а также ключевых звеньев врожденного иммунитета. Исторические приоритеты в этой области принадлежат российским исследователям: И.Г. Савченко (1891), Е.С. Лондону (1898), экспериментально показавшим значение ЦНС для течения инфекционного процесса. С.И. Метальников впервые поставил вопрос о возможной роли нервной системы в регуляции функций иммунной системы и считается родоначальником иммунофизиологии как новой научной дисциплины (1926 — получил доказательства индукции гуморального иммунитета в ответ на условный раздражитель без всякого участия антигена, тесно связывал возникновение болезней и устойчивость к инфекции с психической и ментальной активностью, 1937 — дал определение «нервного центра иммунитета» у низших животных). Развитие этого направления во многом связано с работами, проводящимися в Институте экспериментальной медицины с 1957 года. Впервые исследовано значение определенных структур мозга, в частности гипоталамических, в регуляции функций иммунной системы.

Совокупность полученных результатов, а также предложенная Е.А. Корневой концепция организации многоуровневой системы нейрогуморальной регуляции иммунологических процессов в целостном организме инициировали проведение многочисленных исследований и явились основой формирования иммунофизиологии (нейроиммуномодуляции, психонейроиммунологии) как нового научного направления.

Использование современных технологий привело к изменению представления об эндогенном пирогене — интерлейкине-1: он стал рассматриваться не только как этиологический фактор лихорадочной реакции, но и как ключевой регулятор защитных функций и важнейший медиатор нейроиммунных взаимодействий.

Отдел является ведущим в России центром по изучению структурных и функциональных свойств антимикробных пептидов и белков животного происхождения. Сотрудниками отдела были открыты и охарактеризованы несколько новых групп антибиотических пептидов: протегрины и профенины из лейкоцитов свиньи, галлинацины (дефенсины птиц) из гетерофилов кур, бактеницины из лейкоцитов козы и овцы, изоформы θ-дефенсинов из лейкоцитов обезьяны Масаса mulatta, ареницины из целомоцитов кольчатого червя пескожила Arenicola marina.

Стремительный рост бактериальных инфекций, резистентных к «классическим» антимикробным средствам, диктует необходимость поиска новых терапевтических агентов, не имеющих структурных аналогий с антибиотиками, утрачивающими свою эффективность.

Изучается влияние антимикробных пептидов, в том числе и на систему комплемента, как регуляторов и модуляторов её активации.

Наряду с этим в Отделе проходят исследования связанные с вопросами нейрорепарации и последствиями черепно-мозговой травмы, а также нейроиммунными взаимодействиями при различных формах патологии нервной и иммунной систем.

Основные достижения

Сотрудники Отдела дважды были удостоены премии им. А.П. Ольденбургского за выдающиеся результаты своих исследований —за исследования в области нейроиммунного взаимодействия и за работы по исследованию антимикробных пептидов врожденного иммунитета. В числе сотрудников – почетный доктор Института, академик РАН – Елена Андреевна Корнева.

Исследована роль цитокина интерлейкина 1 в реализации нейроиммунных взаимодействий, разработаны способы приготовления первого отечественного нативного препарата интерлейкина 1, биологическая активность которого апробирована в многочисленных комплексных исследованиях.

В серии совместных исследований с группой американских ученых были впервые описаны протегрины и профенин из нейтрофилов крови свиньи, дефенсины из лейкоцитов представителя класса птиц (Aves) домашней курицы Gallus gallus, названные галлинацинами, а позже пролин-богатые бактенецины из лейкоцитов овцы (OaBac 5) и козы (ChBac 5, ChBac 3.4).

Выявлены и описаны ареницины.

Впервые из лейкоцитов крови прикаспийской популяции болотной черепахи Emys orbicularis был выделен пептид TBD-1 (turtle beta-defensin) с универсальной антимикробной активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий и грибов.

Наряду с α-дефенсинами в лейкоцитах крови обезьян макака-резуса и гамадрила были выявлены представители семейства θ-дефенсинов. Из лейкоцитов крови гамадрила Papio hamadryas выделены

четыре новых антибиотических пептида PHD 1-4 (Papio hamadryas defensins)

Показано, что некоторые антибиотические пептиды (например, дефенсины человека) и белок комплемента C1q способны формировать межмолекулярный комплекс, в котором взаимно нейтрализуются их функциональные свойства.

В работах отдела впервые в мире было продемонстрировано стресспротективное и иммуностимулирующее действие дефенсинов и протегринов in vivo.

Впервые показана возможность коррекции степени и характера активации клеточных ансамблей, участвующих в механизмах развития реакций мозга на действие дестабилизирующих факторов, с помощью химических и физических методов воздействия, которые могут быть рекомендованы для использования в клинике.

Применение предложенного в Отделе комплекса молекулярно-биологических и морфометрических методов определения количества активированных (c-Fos позитивных) клеток, их площади и оптической плотности позволило констатировать различия алгоритма реакций мозга.

Проведено картирование орексин-позитивных нейронов, локализованных в различных структурах гипоталамуса и их зонах, что позволило впервые установить дискретность реакций системы орексин-содержащих нейронов, участвующих в механизмах реакций мозга.

За многолетнюю историю исследований в арсенале сотрудников отдела собрано большое количество патофизиологических моделей, а широкий спектр методов иммунологического, биохимического, физиологического, морфологического, гистологического и генетического анализа позволяет проводить всесторонние комплексные исследования.

Международное сотрудничество

Сотрудники и аспиранты отдела неоднократно получали гранты в институтах Японии (Фонд JSPS), Германии, США, Италии, Швейцарии, Израиля. Результаты исследований регулярно представляются на международных конференциях как в России, так и за границей, представляемые доклады привлекли внимание международного научного сообщества, а в ряде случаев были отмечены премиями.

На базе отдела регулярно организуются лекции иностранных коллег, в рамках проводимых исследований. Сотрудниками Отдела на регулярной основе проводятся Международные Симпозиумы «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и патологии», объединяющие собой ученых из разных городов и стран, работающих в области иммунологии, патофизиологии, биохимии и фармакологии.

Диссертации, защищенные сотрудниками отдела за последние 5 лет

Докторские диссертации

- Алешина Г.М. Антимикробные катионные пептиды и белки врожденного иммунитета как эффекторные и регуляторные молекулы защитных функций организма // Дисс. … докт. биол. наук по специальностям 14.03.03 – патологическая физиология и 03.01.04 – биохимия. 2020.

Кандидатские диссертации

- Чернов А.Н. Эффекты фактора роста нервов и пептидов врожденного иммунитета, а также их комбинаций с химиопрепаратами, на клетки опухолей мозга in vitro // Дисс. … канд. биол. наук, специальность 3.3.3 патологическая физиология. 2021.

- Копейкин П.М. Молекулярные основы антимикробного и противоопухолевого действия природного пептида кателицидина ChBac3.4 и его структурных модификаций // Дисс. … канд. биол. наук, специальности: 3.3.3. Патологическая физиология и 1.5.4. Биохимия. 2021.

Ученые звания, полученные сотрудниками отдела за последние 5 лет

- Шамова Ольга Валерьевна – член-корреспондент РАН (2019)

Награды, победители конкурсов

Гранты за последние 5 лет

Патенты, полученные сотрудниками отдела за последние 5 лет

- Шамова О.В., Жаркова М.С., Умнякова Е.С., Копейкин П.М., Сухарева М.С., Комлев А.С., Овчинникова Т.В., Баландин С.В., Пантелеев П.В., Климов Н.А. Пептид, обладающий противоопухолевой активностью. Патент РФ № 2771492 от 05.05.2022 г.

- Шамова О.В., Жаркова М.С., Орлов Д.С., Комлев А.С., Владимирова Е.В., Овчинникова Т.В., Пантелеев П.В., Баландин С.В., Климов Н.А. Пептид, обладающий антибактериальной активностью в отношении микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью. Патент РФ № 2771493 от 05.05.2022 г.

- Шамова О.В. Антимикробные пептиды врожденного иммунитета и их синтетические структурные аналоги. Свидетельство о регистрации базы данных № 2021621457 от 05.07.2021 г.

Технологии, полученные сотрудниками отдела за последние 5 лет

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

- Pazina, T; James, AM; Colby, KB; Yang, YB; Gale, A; Jhatakia, A; Kearney, AY; Graziano, RF; Bezman, NA; Robbins, MD; Cohen, AD; Campbell, KS. Enhanced SLAMF7 Homotypic Interactions by Elotuzumab Improves NK Cell Killing of Multiple Myeloma. Cancer Immunology Research. 2019. 7(10):1633-1646. DOI: 10.1158/2326-6066.CIR-18-0579.

- Alekseeva T.M., Kreis O.A., Gavrilov Y.V., Valko P.O., Weber K.P., Valko Y. Impact of autoimmune comorbidity on fatigue, sleepiness and mood in myasthenia gravis. J Neurol. 2019. 266(8):2027-2034. DOI: 10.1007/s00415-019-09374-1.

- Orlov D.S., Shamova O.V., Eliseev I. E., Zharkova M.S., Chakchir O.B., Antcheva N., Zachariev S., Panteleev P.V., Kokryakov V.N., Ovchinnikova T.V., Tossi A. Redesigning arenicin-1, an antimicrobial peptide from the marine polychaeta Arenicola marina, by strand rearrangement or branching, substitution of specific residues, and backbone linearization or cyclization. Mar. Drugs 2019, 17, 376. DOI: 10.3390/md17060376.

- Сычев И., Копейкин П., Цветкова Е., Чередова К., Мильман Б., Шамова О., Исакова-Сивак И., Дешева Ю. Индукция перекрестно-реактивных антител у мышей, иммунизированных консервативными линейными В-клеточными эпитопами нейраминидазы вируса гриппа А // Инфекция и иммунитет. 2020. DOI: 10.15789/10.15789/2220-7619-IOC-1343.

- Alekseeva T.M., Kreis O.A., Gavrilov Y.V., Valko P.O., Weber K.P., Valko YI.E. Impact of autoimmune comorbidity on fatigue, sleepiness and mood in myasthenia gravis // J Neurol, 2019, doi: 10.1007/s00415-019-09374-1. [Epub ahead of print]

- Zharkova M.S., Orlov D.S., Golubeva O.Yu., Chakchir O.B., Eliseev I.E., Grinchuk T.M., Shamova O.V. Application of antimicrobial peptides of the innate immune system in combination with conventional antibiotics – a novel way to combat antibiotic resistance? // Front. Cell. Infect. Microbiol, https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00128